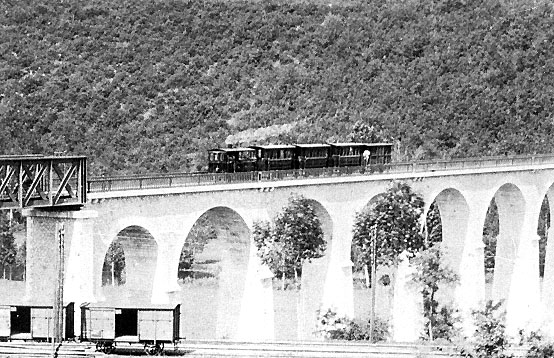

Les Tramways de la Vienne (T.V.)

LIGNE DE POITIERS A SAINT-MARTIN-L'ARS

par

François Fisson

Les Equipements

Les Equipements

Les voitures et les wagons suivants, montés aux “ateliers de construction du nord de la France et Nicaise et Delcuve”, à Blanc-Misseron, constituaient, avec les locomotives, le matériel roulant du réseau :

|

2°/ trois voitures de 1° et 2° classes, construites sur le même modèle, offraient 14 places assises et 8 debout. Le compartiment de 1° classe aménagé plus confortablement que celui de 2° en était séparé par une cloison ;

3°/ trois fourgons, quatre wagons tombereaux, deux wagons plats avec traverses mobiles, onze wagons plats avec traverses mobiles et trois wagons couverts ayant chacun une capacité utile maximale de 5 tonnes.

Cinq locomotives (20) de 16 tonnes, à trois essieux couplés, construites au Mans dans les ateliers Amédée Bollée assuraient la traction. Le toit qui les couvrait sur toute la longueur et la cabine de conduite était à l'avant. En effet le mécanicien tournait le dos à la chaudière de type à retour de flammes, ce qui donnait à ces machines un aspect inhabituel. Afin d'éviter les accidents qui pouvaient survenir avec les animaux, des panneaux dissimulaient les bielles (21) et un système spécial réduisait le bruit de l'échappement. En plus de l'avertisseur à vapeur dont le son évocateur les avait fait surnommer “les vaches à Beldant“, une cloche (22) permettait de signaler leur passage.Ces machines consommaient environ 4 kg de charbon au km et se ravitaillaient uniquement à Poitiers.

Sur la ligne, à voie métrique construite avec des rails Vignole de 9 m de longueur pesant 15 kg au mètre courant, les convois ne dépassaient guère les 20 km/h (23).

Aux stations de Poitiers, Gençay et St-Martin-l'Ars des “grues hydrauliques“ permettaient d'effectuer le plein d'eau des réservoirs situés de part et d'autre de la chaudière des machines. Constituée d'un réservoir en tôle de 1,80 m de haut et de 1,30 m de diamètre supporté par une colonne en fonte de 3,10 m de haut et de 0,29 m de diamètre chaque “grue“ se remplissait grâce à une pompe aspirante et refoulante, à volant, manoeuvrée à bras et puisant l'eau dans un puits aménagé à proximité (24). Un tuyau de tôle galvanisée, de 0,12 m de diamètre et de 4,50 m de hauteur, coaxial à cet ensemble permettait, à l'air chaud fourni par un petit foyer à charbon de bois situé à sa base d'empêcher, l'hiver, l'eau du réservoir de geler.

|

Au début 46 personnes, semble-t-i1, réparties dans 4 services constituaient le personnel de la société des Tramways de la Vienne (T.V.) qui exploitait cette ligne.Il y avait à l'administration centrale : l'ingénieur directeur de l’exploitation, le comptable, deux employés de bureau et le contrôleur des recettes ; au service des voies : le chef de section et quatorze cantonniers ; à la traction : 1e chef de dépôt, trois chauffeurs, trois mécaniciens et au dépôt trois ouvriers; enfin à le chef de la gare de Poitiers, sept correspondants, quatre chefs de train et quatre gardes freins.

Les trains réguliers effectuaient un service mixte. Pour

faciliter

les manoeuvres, les wagons de marchandises étaient

attelés

en tête du train et les voitures de voyageurs en queue. Un

mécanicien

et un chauffeur assuraient la marche de la machine. Un chef de train et

un serre-freins dans les wagons complétaient

l'équipage.

|

Seuls les

freins de la locomotive étaient directement a la disposition

du

mécanicien, il n'existait pas de circuit pneumatique de

freinage.

Chaque voiture possédait son propre système de

freins à

vis dont la poignée de commande avait

été installée

à l'une de ses extrémités. Dans les

convois on attelait

toujours au moins deux voitures de sorte que les manettes de freins

soient

face a face. En cas de besoin le mécanicien "sifflait aux

freins"

et le serre-freins actionnait simultanément les freins de

ces deux

wagons.

Certains

trains assuraient un service postal. A cet effet un réduit

postal

d'à peine 1 m x 1 m aménagé dans un

coin du fourgon

à bagages abritait un convoyeur. Celui-ci relevait dans les

boites

à lettres des gares le courrier qu'il oblitérait

et classait

durant le trajet.

Quelques

wagons de marchandises avaient, à l'une de leurs

extrémités

une guérite, destinée à

héberger un éventuel

accompagnateur, espèce de "subrécargue", dont la

présence

devait être surtout utile pour convoyer du bétail.

En dehors

des transports classiques (bétail, matériaux,

engrais grains),

citons pour mémoire celui des défunts dont, sous

la surveillance

des autorités locales, on chargeait le cercueil dans un

wagon plombé.